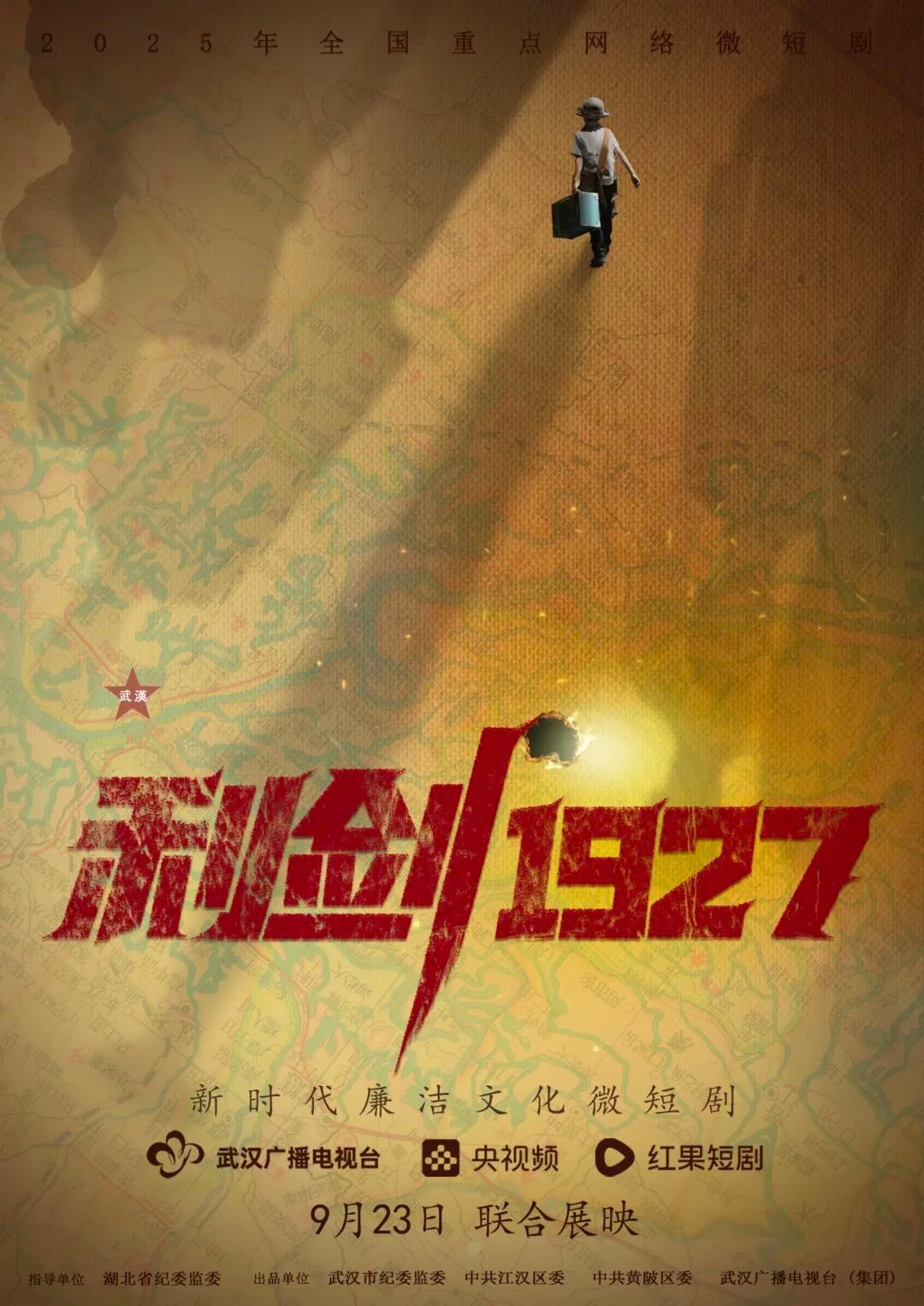

(通讯员 乐毅)在中华人民共和国即将迎来76周年华诞之际,一部聚焦1927年首届中央监察委员会成立这一重大历史事件,由武汉传媒学院电影与电视学院师生倾力共创的微短剧《利剑1927》,于9月23日起在央视频、人民日报客户端、学习强国、红果短剧、武汉广播电视台等平台同步展映。该剧共5集,每集约10分钟,作为国家广播电视总局备案的“全国重点网络微短剧”,该短剧以艺术形式回溯1927年那段风雨如磐的革命岁月,致敬党的纪检监察事业的先驱们。

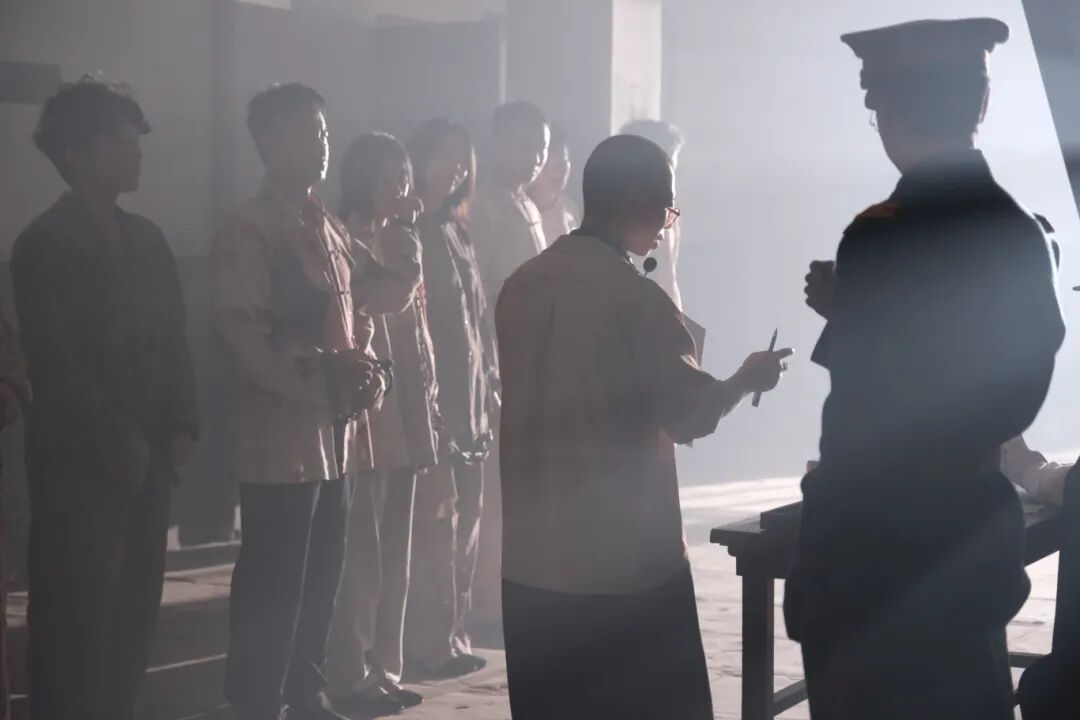

1927年的武汉,是中国革命的中心,中国共产党第五次全国代表大会在这里召开,大会选举产生了中国共产党历史上第一个中央纪律检查监督机构——中央监察委员会(即中纪委的前身)。网络微短剧《利剑1927》正是基于这一重大历史背景创作,生动再现了在“四一二”反革命政变后,王荷波、杨匏安、许白昊、蔡以忱等革命先驱临危受命开展隐秘斗争,铁腕锄奸,誓死捍卫党的纯洁。剧集用生动的场景呈现,感人的情节叙述,展现纪检先驱用生命淬炼的忠诚与担当,铸就纪检精神不朽起源。该短剧由湖北省纪委监委指导,武汉市纪委监委、武汉市江汉区委、武汉市黄陂区委和武汉广播电视台(集团)联合出品。

此次创作是武汉传媒学院深化产教融合、实践教学成果的一次集中展示。我校电影与电视学院师生深度参与了从策划、编剧、制作到后期等全流程环节:戏剧影视导演系教师尹利群担任本剧的联合导演和编剧,广播电视编导系教师杜佩瑶担任制片主任,影视摄影与制作系教师孙一闻担任剪辑、调色,戏剧影视导演系教师尤健宇担任统筹,影视摄影与制作系教师齐晓明担任服装,影视摄影与制作系教师陈鸿担任海报设计,表演系主任向琬担任演员,播音主持创作基础系教师史泰然担任配音,以及胡一航、代思哲、曹睿、刘正阳等同学分别在不同岗位上贡献了专业力量。

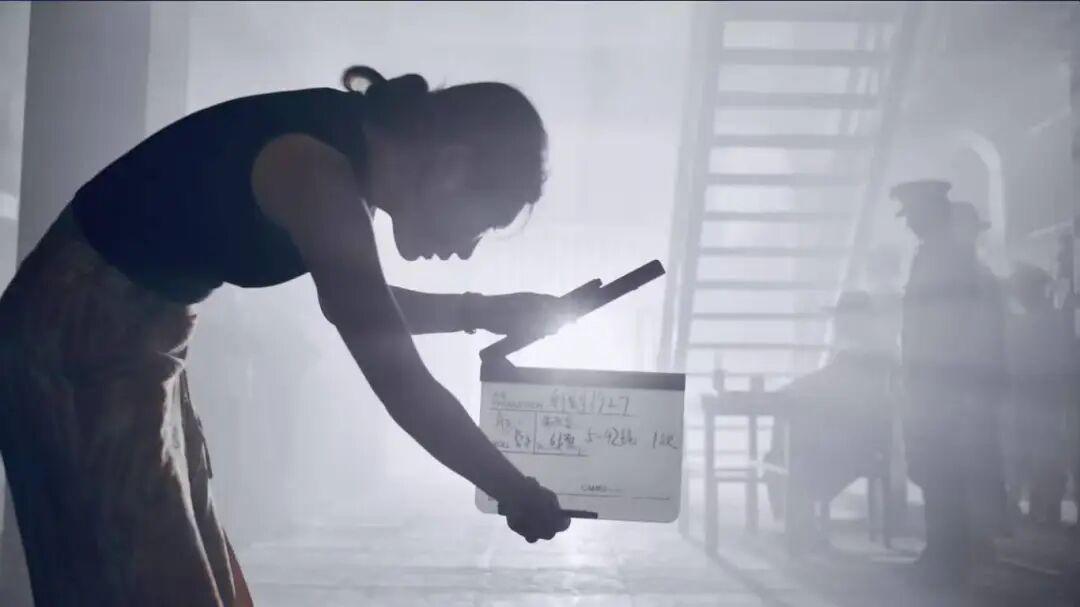

来自影视摄影与制作专业B2303班的曹睿同学在《利剑1927》担任场记,她分享道:“我曾以为场记这份工作只是‘打板、记单、对流程’,直到亲历这场红色史诗的诞生,才懂得:场记的笔,原是要蘸着历史的厚重与创作的虔诚,在每一个细节里刻下真实的坐标;而这场实践,更像一把钥匙,为我打开了通向导演梦的那扇门。杀青那天,我翻看着写满批注的场记本,上面有铅笔蹭脏的‘补妆提醒’、红笔圈出的‘穿帮点位’、蓝笔标注的‘导演特别要求’,还有和摄影组、录音组老师们的便签互动,这些歪歪扭扭的字迹,不再是简单的记录,而是我与《利剑1927》共同成长的印记,更是我在剧组这个‘微型社会’里学会的生存法则:真诚、专业、共情。从课堂上的场记理论到片场的细节实战,我终于读懂了老师的话:‘场记是影视制作的微观史官,更是未来的预备导演。’这段经历教会我的不仅是打板、记单的技能,更是对各部门运作的深度理解、对创作全局的把控能力,以及在团队里‘既做好自己,又温暖他人’的处世哲学。”

这种“师生共创”的模式,不仅有效提升了学生的专业实践能力和综合素养,也是我校应用型人才培养模式的生动体现,彰显了我校服务地方文化建设的担当。

尹利群表示,回顾整个项目的过程,可概括为:时间紧、任务重、挑战多、难度大。拍摄周期只有8天,从置景和转场上来讲,这几乎是不可能完成的任务;而且,剧中的主演近十位,特约演员二十多人,群演近80名,统筹和调度的难度巨大,容不得半点纰漏;最要命的是,拍摄的时候正值盛夏,影视基地的摄影棚又全部建在厂房的内部,每天最担心的事情,就是演职人员受不了高温而生病,好在最后老天眷顾,全员安全地完成了拍摄。不管是老师还是学生,他们的表现都非常棒,团结、敬业,富有奉献精神。每一个人都在拼,都在相互支持,展现出了武传人的坚韧和担当,也展现出了专业素质,经受住了考验。本剧嫁接了多个课程组:导演课程组、制片课程组、后期课程组和表演课程组,涉及了多门课程,比如《影视导演实务》、《影视制片管理》、《影视剪辑》、《镜头面前的表演》等。我们会将本剧的项目执行过程,整合到相关课程的教学内容中去,在日常教学中“拆解”项目的各个环节,使得教学更“接地气”。

此次《利剑1927》的创作与展映,是我校积极响应国家关于加强网络视听内容建设、弘扬革命文化号召的具体行动。师生们通过艺术创作,沉浸式地学习党史、感悟初心,既是一堂深刻的思政大课,也是一次专业能力的实战检验。该剧的成功推出,不仅为广大观众提供了一部兼具思想性、艺术性和教育意义的网络文艺精品,也为传承红色基因、赓续红色血脉贡献了“武传”力量。